Herzlich willkommen!

Sie schreiben ein Buch oder ein Theaterstück? Sie arbeiten an einem Drehbuch oder an einer Kurzgeschichte? Glückwunsch! Schreiben ist eines der schönsten Dinge der Welt! Aber es ist auch eine der einsamsten und schwierigsten Beschäftigungen, wenn man alleine vor seinem Text sitzt, ohne Hilfe, ohne Unterstützung.Das will Tatort-Schreibtisch ändern!

Von den Profis lernen – das ist die Logline unserer Autoreninitiative. Erfahrene und erfolgreiche Schreib-Profis berichten auf dieser Webseite von ihrer Arbeit und verraten Ihnen Tipps und Tricks, mit denen Sie auf dem Buchmarkt oder im Drehbuchgeschäft erfolgreich sind.

Das Herz unserer Initiative ist das Autorenpaten-Programm. Hier bieten Ihnen über 40 renommierte und professionell schreibende Autorinnen und Autoren an, Sie und Ihr Schreibprojekt mit ihrem Wissen und ihrem Rat zu begleiten.

Mit unserem Autorenpaten-Programm sind wir Partner des innovativen Verlagsprojektes Woobooks. Alle Manukripte, für die bei einem unserer Autorenpaten und -patinnen eine Manuskripteinschätzung gebucht wurde, haben die Chance auf eine Verlagsveröffentlichung.

In unserer Rubrik "Tatort -Schreibtisch: Ausgezeichnet!" präsentieren wir preisgekrönte oder preisnominierte Kurzgeschichten, die den jeweiligen Autoren große Beachtung verschafft haben - zum Nachlesen und zum Mut machen.

Ergänzt wird unsere Seite durch verschiedene Rubriken: zum Beispiel die "Frage der Woche", die "Schreibregel der Woche" oder auch der "Tatort der Woche", in der bekannte Autoren ihren Arbeitsplatz vorstellen.

In der Rubrik Über Tatort-Schreibtisch erklären wir kurz, wie die Webseite funktioniert, in der Rubrik FAQ beantworten wir alle Fragen zu unserem Autorenpaten-Programm.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr

Markus Stromiedel

Markus Stromiedel ist Autor und Drehbuchautor und Initiator von "Tatort-Schreibtisch"

weiterlesen

weniger

Profiautoren als Ratgeber

Es gibt folgende Autorenpaten-Programme:

Was Sie schon immer fragen wollten

Ihr Autorenpate oder Ihre Autorenpatin telefoniert mit Ihnen und gibt Ihnen Antworten auf Ihre Fragen zu Verlagen, zur Buchbranche, zur Kino- und Fernsehlandschaft oder der Theaterwelt.

Einschätzung Ihres Textes / Buches / Drehbuches

Ihr Autorenpate oder Ihre Autorenpatin liest und analysiert Ihr Manuskript und schreibt für Sie auf, was gelungen ist und wo Ihr Text noch Arbeit braucht. Da Ihr Autorenpate fachlich erfahren und nur Ihnen verpflichtet ist, werden Sie eine sowohl genaue als auch offene Einschätzung bekommen. Auf Wunsch können Sie danach mit Ihrem Autorenpaten über Ihr Manuskript sprechen und sich Rat einholen, wie Sie Ihren Text verbessern können.

Beratung bei Ihrer Verlags- oder Agenturbewerbung

Ihr Autorenpate oder Ihre Autorenpatin liest Ihr Exposé und sichtet Ihre Bewerbungsunterlagen und gibt Ihnen anschließend schriftlich eine genaue Rückmeldung, an welchen Punkten Sie noch arbeiten müssen, damit ihre Bewerbung bei einem Verlag oder einer Agentur Erfolgschancen hat. Auf Wunsch können Sie anschließend mit Ihrem Autorenpaten über Ihr Exposé und die Bewerbung sprechen und Antworten auf Ihre Fragen bekommen.

Individuelles Patenprogramm

Bei einigen der Autorenpaten haben Sie die Möglichkeit, ein individuelles Coaching zu buchen. Hier geht der Autorenpate tiefergehend auf Sie und Ihre Probleme beim Schreiben ein und versucht, Ihnen Wege und Tricks aufzuzeigen, sich und Ihren Stil noch weiter zu verbessern. Auf Wunsch begleitet Ihr Autorenpate Sie während Ihrer Bucharbeit.

FAQ - Häufig gestellte Fragen zum Autorenpaten-Programm

Das Programm und die Preise im Detail

Das sind die Autorenpaten

Manuskript für das Autorenpatenprogramm einreichen

Hilfe durch das Autorenpaten-Programm

Im Autorenpaten-Programm von Tatort-Schreibtisch haben Sie die Möglichkeit, sich für Ihr aktuelles Schreibprojekt eine professionelle Autorin oder einen erfolgreichen Autor als Ratgeber an Ihre Seite zu holen. Das Angebot reicht vom Info-Gespräch über die fachliche Einschätzung Ihres Manuskriptes bis zur Beratung bei Ihrer Verlags- oder Agentur-Bewerbung. Alle Autorenpaten sind erfahrene Schreib-Profis, die ihre Texte erfolgreich in Verlagen veröffentlichen, häufig preisgekrönt sind und z.T. auch als Dozenten lehren. Tatort-Schreibtisch ist Partner von Woobooks.Es gibt folgende Autorenpaten-Programme:

Was Sie schon immer fragen wollten

Ihr Autorenpate oder Ihre Autorenpatin telefoniert mit Ihnen und gibt Ihnen Antworten auf Ihre Fragen zu Verlagen, zur Buchbranche, zur Kino- und Fernsehlandschaft oder der Theaterwelt.

Einschätzung Ihres Textes / Buches / Drehbuches

Ihr Autorenpate oder Ihre Autorenpatin liest und analysiert Ihr Manuskript und schreibt für Sie auf, was gelungen ist und wo Ihr Text noch Arbeit braucht. Da Ihr Autorenpate fachlich erfahren und nur Ihnen verpflichtet ist, werden Sie eine sowohl genaue als auch offene Einschätzung bekommen. Auf Wunsch können Sie danach mit Ihrem Autorenpaten über Ihr Manuskript sprechen und sich Rat einholen, wie Sie Ihren Text verbessern können.

Beratung bei Ihrer Verlags- oder Agenturbewerbung

Ihr Autorenpate oder Ihre Autorenpatin liest Ihr Exposé und sichtet Ihre Bewerbungsunterlagen und gibt Ihnen anschließend schriftlich eine genaue Rückmeldung, an welchen Punkten Sie noch arbeiten müssen, damit ihre Bewerbung bei einem Verlag oder einer Agentur Erfolgschancen hat. Auf Wunsch können Sie anschließend mit Ihrem Autorenpaten über Ihr Exposé und die Bewerbung sprechen und Antworten auf Ihre Fragen bekommen.

Individuelles Patenprogramm

Bei einigen der Autorenpaten haben Sie die Möglichkeit, ein individuelles Coaching zu buchen. Hier geht der Autorenpate tiefergehend auf Sie und Ihre Probleme beim Schreiben ein und versucht, Ihnen Wege und Tricks aufzuzeigen, sich und Ihren Stil noch weiter zu verbessern. Auf Wunsch begleitet Ihr Autorenpate Sie während Ihrer Bucharbeit.

FAQ - Häufig gestellte Fragen zum Autorenpaten-Programm

Das Programm und die Preise im Detail

Das sind die Autorenpaten

Manuskript für das Autorenpatenprogramm einreichen

weiterlesen

weniger

Autorenpatin der Woche

Gudrun Lerchbaum schöpft die Inspiration für ihre unverwechselbaren Geschichten aus einem ereignisreichen Leben...

Gudrun Lerchbaum

Autorenpatin für ProsaGudrun Lerchbaum schöpft die Inspiration für ihre unverwechselbaren Geschichten aus einem ereignisreichen Leben...

Neben ihren Studien der Philosophie und

Architektur sammelte sie unter anderem Erfahrungen als Fabrikarbeiterin,

Aktmodell, Bürokraft und Designerin. 2007 entdeckte sie die

literarische Arbeit für sich und veröffentlicht seither Kurzgeschichten

und Romane verschiedener Genres. Ihre Arbeiten stehen für Originalität

und hohen sprachlichen Anspruch, belegt durch diverse Nominierungen für

Literaturpreise und Übersetzungen für den englischsprachigen Markt.

Außerdem war sie Mitglied in mehreren Jurys. In Coachings auf Augenhöhe

hilft sie Autoren bei der Suche nach dem individuellen Ausdruck.

Gudrun Lerchbaum ist eine der Paten im Autorenpaten-Programm von Tatort-Schreibtisch.

Bibliographie (Auswahl):

Prosa

Die Venezianerin und der Baumeister, Aufbau

Lügenland, Pendragon

Kurzgeschichten

Blumenpest in: Grenzerfahrungen, Geest-Verlag

Todesengel in: Ran an’n Sarg und mitjeweent, Eulenspiegel Verlag

Die Söhne Palladios in: Eine Reise in die Vergangenheit, Aurora

Faltenwurf i: Literarischer Krimi Kalender 2011, Ars vivendi

Poltern in: Klick – FM4 Wortlaut 13, Luftschacht

Die Liebe und der Tod in: Wenn der Tod lachen könnte, fhl

Die Fuge in: kriminelle Weihnachten auf den Nordseeinseln, Windspiel

Etwas Fremdes, Blumiges in: Grenzlandschaften, Geest-Verlag

Darüber hinaus zahlreiche Beiträge in Zeitschriften und E-Zines

Auszeichnungen

Walter-Kempowski-Preis der Hamburger Autorenvereinigung, Nominierung

Wortlaut-Wettbewerb des Radiosenders FM4, Nominierung

HOMER-Preis für den besten historischen Roman, Nominierung

Stipendium der Mörderischen Schwestern, 3. Platz

zum Autorenpaten-Programm

Autorenfoto: Stephan Frisch

Gudrun Lerchbaum ist eine der Paten im Autorenpaten-Programm von Tatort-Schreibtisch.

Bibliographie (Auswahl):

Prosa

Die Venezianerin und der Baumeister, Aufbau

Lügenland, Pendragon

Kurzgeschichten

Blumenpest in: Grenzerfahrungen, Geest-Verlag

Todesengel in: Ran an’n Sarg und mitjeweent, Eulenspiegel Verlag

Die Söhne Palladios in: Eine Reise in die Vergangenheit, Aurora

Faltenwurf i: Literarischer Krimi Kalender 2011, Ars vivendi

Poltern in: Klick – FM4 Wortlaut 13, Luftschacht

Die Liebe und der Tod in: Wenn der Tod lachen könnte, fhl

Die Fuge in: kriminelle Weihnachten auf den Nordseeinseln, Windspiel

Etwas Fremdes, Blumiges in: Grenzlandschaften, Geest-Verlag

Darüber hinaus zahlreiche Beiträge in Zeitschriften und E-Zines

Auszeichnungen

Walter-Kempowski-Preis der Hamburger Autorenvereinigung, Nominierung

Wortlaut-Wettbewerb des Radiosenders FM4, Nominierung

HOMER-Preis für den besten historischen Roman, Nominierung

Stipendium der Mörderischen Schwestern, 3. Platz

zum Autorenpaten-Programm

Autorenfoto: Stephan Frisch

weiterlesen

Tatort der Woche

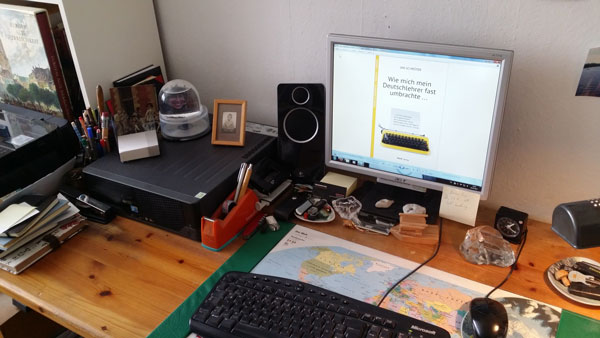

Mein Schreibtisch ist der einstige Kassentisch eines Buchladens, den ich 1986 mitgegründet und bis Anfang 1992 geführt habe. Seitdem arbeite ich ausschließlich als Autor, und so gut wie alles, was ich...

Austauschen verboten!

von Jan SchröterMein Schreibtisch ist der einstige Kassentisch eines Buchladens, den ich 1986 mitgegründet und bis Anfang 1992 geführt habe. Seitdem arbeite ich ausschließlich als Autor, und so gut wie alles, was ich...

im vergangenen Vierteljahrhundert an Drehbüchern, Romanen, Sachbüchern

und Zeitungsbeiträgen geschrieben habe, ist an diesem Schreibtisch

entstanden. Der Tisch, gebaut von einem guten Freund, eignet sich als

Schreibtisch noch besser als für die ursprüngliche Bestimmung. Sämtliche

anderen Möbelstücke, die ich je benutzt und besessen habe, sind mir

egal und erscheinen mir beliebig austauschbar. Dieser Tisch nicht. Man

darf mir das Telefon kappen, die Fenster vernageln oder im Nebenzimmer

Heavy Metal auflegen – solange ich an diesem Schreibtisch sitze, gibt es

immer wieder neue Geschichten von mir, gar kein Problem.

Mehr Infos über das Buch "Goldene Schreibregeln"

Mehr Infos über das Buch "Wie mich mein Deutschlehrer ..."

Mehr Infos über das Buch "Goldene Schreibregeln"

Mehr Infos über das Buch "Wie mich mein Deutschlehrer ..."

weiterlesen

Frage der Woche

Auf Deutsch heißt Plot Point „Wendepunkt“, und damit bezeichnet man ein Ereignis, das eine Geschichte grundlegend wendet und ihr so eine neue Richtung gibt. Plot Points gehören damit zu den Pfeilern, auf denen der Spannungsbogen ruht, man zählt sie zum klassischen Autorenhandwerkszeug. Aristoteles beschrieb sie vor rund 2000 Jahren in seiner Dramentheorie, und von dort aus fanden sie in den 1970er Jahren über Syd Fields Drehbuch-Ratgeber Eingang in diverse Modelle zum Drehbuchschreiben. Heute findet man ihre Spuren in den meisten Schreibschulen und -programmen, denn aus Autorensicht sind sie vor allem eines: Hilfsmittel beim Plotten, also dem Ausdenken und Planen von Geschichten.

Sie sagen, dass Sie sich niemals beim Schreiben Ihrer Texte über Wendepunkte Gedanken machen und das auch nicht brauchen? Wer noch nie ein Problem mit dem Spannungsbogen seiner Story hatte, wer sich noch nie in den schier endlosen Möglichkeiten verirrt hat, die eine Geschichte gerade am Anfang darstellt, der braucht weder Plot Points zu kennen noch diesen Text zu lesen. Allerdings, auch dann schadet es nicht, zu verstehen, was man gerade macht …

Hier nun ein erstes, simples Beispiel in Sachen Plot Points:

Nehmen wir als Ausgangspunkt unserer Beispiel-Geschichte das universelle Thema „Mann liebt Frau“. Folgt darauf „Frau liebt Mann“, wäre das im wahren Leben schön, doch für eine Geschichte ziemlich langweilig. Was aber wäre, wenn sie ihn nicht oder nicht mehr liebt, worauf seine Freunde beschließen, dass der liebeskranke Jungspund auf andere Gedanken gebracht werden muss? Sie ersinnen also einen Streich: Gemeinsam werden sie eine fremde Party sprengen, und zwar eine Party bei diesen Snobs, diesen Blödmännern, zu denen die Freunde und unsere Hauptfigur sonst möglichst großen Abstand halten.

Und da passiert es dann: Romeo verliebt sich in Julia, die einzige Frau, die er nicht lieben darf, denn ihrer beiden Familien sind bis aufs Blut verfeindet. Aus der Leidenspose wird echte Liebe – das Blatt hat sich gewendet, und nun wird die Sache spannend, denn plötzlich geht es um alles. Kann die Liebe den Hass überwinden? Das ist die neue Frage, die den Plot bestimmt, und wir sind dank des Plot Points nun im zweiten Akt.

Denn das gehört zu den Aufgaben von Plot Point I und Plot Point II: ersterer bringt den Übergang in den zweiten Akt hervor, in dem dann all die Konflikte, die im ersten Akt angelegt werden, so richtig schön ausgebreitet werden und dabei immer weiter hochkochen. Plot Point II dagegen markiert das Ende des zweiten Aktes und damit den Übergang in den Showdown des dritten Aktes.

In Shakespeares Romeo und Julia ist der Plot Point II übrigens die heimliche Hochzeit des Paares. Die bewirkt nämlich, dass Romeo zu Beginn des dritten Aktes versucht, im Streit zwischen seinem Freund Mercutio und Tybalt – als Julias Cousin in den Augen der Welt Romeos Feind, aber dank der Hochzeit ja nun sein Verwandter – zu vermitteln. Das geht gründlich schief, wie man weiß: Erst tötet Tybalt Mercutio, dann Romeo Tybalt, und Romeo hat Glück, anschließend nur verbannt und nicht dem Henker zugeführt zu werden.

Das, was in einer Liebesgeschichte das Happy End wäre – die Hochzeit –, ist in dieser Liebestragödie der perfekte zweite Plot Point. Das verweist auf einen anderen Aspekt insbesondere von Plot Point II: die sogenannte Fallhöhe. Aus dem Himmel der erfüllten Liebe stürzt Plot Point II die Liebenden durch den dritten Akt in den Abgrund des Todes. Tiefer kann man kaum fallen.

Nehmen wir als zweites Beispiel Macbeth, auch von Shakespeare, auch sehr dramatisch. Nachdem er König Duncan erschlagen und dessen Krone an sich gerissen hat, er seine Gegner scharenweise umbrachte und seine Frau sich ob der resultierenden Schuldgefühle das Leben nahm, hat Macbeth doch Muffensausen, ob er damit durchkommen wird. Also begibt er sich noch einmal zu den Hexen, deren Weissagungen am Anfang seinen Ehrgeiz weckten. Diesmal hört er von ihnen, dass seine Burg Dunsinane sicher sei, solange nicht der Wald von Birnam zu ihr käme. Außerdem könne ihn kein Mensch, von einem Weib geboren, schaden. Klingt gut, oder?

Macbeth wähnt sich daraufhin jedenfalls in Sicherheit. Aber dann marschieren plötzlich Macduffs Soldaten getarnt mit Zweigen und Ästen auf die Burg zu. Noch immer hält sich Macbeth für ungefährdet – bis ihm Macduff im finalen Zweikampf steckt, dass er per Kaiserschnitt zur Welt kam. Und kurz darauf ist Macbeth tot.

Beide Beispiele zeigen zum einen, dass Plot Points idealerweise nur dem Anschein nach eindeutig sein sollten, und zum anderen, dass ihre Art vom Genre abhängig ist: in Tragödien befinden sich die Helden in Plot Point II auf dem (scheinbaren) Höhepunkt ihres Erfolges, näher kann man dem Himmel praktisch nicht kommen. In Komödien und allen anderen Geschichten mit Happy End sind dagegen Held oder Heldin im Plot Point II schier unendlich weit von der Erfüllung ihrer Träume entfernt – sagen wir, es geht um die große Liebe, dann ist sie soeben mit seinem besten Freund vor den Altar getreten, und er hat ein Schweigegelübde in einem weit entfernten einsamen Kloster abgelegt.

Das Prinzip funktioniert natürlich auch bei Werken mit mehr als drei Akten oder ganz ohne solchen, denn das mit den drei Akten ist im übertragenen Sinne zu verstehen: Sehr vereinfacht gesagt, ist Plot Point I das, was eine Geschichte aus ihrem Anfang (der Exposition) in ihre Mitte – den großen, wichtigen Teil, in dem all die bis dato nur angedeuteten, angelegten Konflikte ausgelebt werden – befördert. Und Plot Point II, sein Gegenstück, dreht die Geschichte aus der Mitte Richtung Ende, das heißt, Richtung Auflösung aller Konflikte und ungelöster Fragen.

Noch einmal anders ausgedrückt: Im Thriller, ob als Film oder Buch, ist Plot Point II oft der Punkt, an dem der bis dato größte, ja einzig sicher und vertrauenswürdig geglaubte Helfer des Helden ermordet wird oder sich als Verbündeter des Täters (wenn nicht gleich als dieser) entpuppt. In Actionfilmen folgt auf Plot Point II oftmals die größte, wildeste Verfolgungsjagd aller Zeiten ...

In welchem Medium man seine Geschichte auch erzählt, in welchem Genre man sie auch verortet, die Grundspannung ruht dabei immer auf diesen beiden Wendepunkten: Der erste gibt einer scheinbar gradlinig verlaufenden Sache plötzlich einen ganz anderen Dreh – Macbeth erhebt sich gegen Duncan, Romeo verliebt sich in Julia, oder der bisherige Tatverdächtige taucht im Krimi als zweites Mordopfer auf. Der zweite Plot Point dagegen leitet in den Showdown, also die spannend gewendete Zuspitzung und Auflösung der Konflikte, ein – Macbeth wiegt sich mit der Prophezeiung der Hexen in falscher Sicherheit, Romeos heimliche Heirat mit Julia bringt ihn in eine unmögliche Situation im Streit der beiden Familien, und die Polizei kennt jetzt zwar den Täter, aber er verschanzt mit einer Geisel.

Wenn Sie sich gerade bang fragen, wo denn die Plot Points bei Ihrer veröffentlichten Geschichte XYZ sind, keine Sorge! Ich musste selbst eine ganze Weile für diesen Text nachdenken, wo denn bei meinem Romandebüt Der Tod ist ein langer, trüber Fluss die Plot Points sitzen.

Wenn Sie Der Tod ist ein langer, trüber Fluss noch nicht gelesen haben und das noch tun möchten, den kursiv gesetzten Teil nicht lesen – ACHTUNG, SPOILERGEFAHR!

Einfach ist es, in meiner Geschichte den Plot Point I zu markieren: nämlich, wenn Ophelia die 'Komfortzone' in der Bonner Gerichtsmedizin verlässt und sich auf die Suche nach der Identität des unbekannten Toten macht. Aber was genau markiert diese Wende? Dass sie die Sachen des Toten aus dem Institut mitnimmt? Oder ist es tatsächlich erst der Moment, wenn sich der Tote in ihren Traum drängt? Der Showdown nach dem Plot Point II beginnt dann mit der Erkenntnis, dass Täter und Opfer nicht nur Vater und Sohn sind, sondern auch Drogenfahnder und Drogensüchtiger.

Grämen Sie sich nicht, wenn sich die Praxis nicht immer mit der Theorie überein bringen lässt. Mein zweiter Roman Rattes Gift zum Beispiel begann sein Leben als Drehbuchprojekt. Obwohl ich den Stoff konsequent durchgeplottet hatte, bevor ich auch nur die erste Filmszene und sehr viel später die Prosafassung schrieb, fällt es mir rückblickend schwer zu sagen, wo genau die Plot Points sitzen.

Und das zeigt auch, dass Plot Points ein Stück weit Interpretationssache sind – und das wiederum erlaubt, sie beim Plotten der eigenen Geschichten als Hilfsmittel zu verwenden, das mir dient und dem nicht ich mich unterordnen muss. Ich kann mit Hilfe der Plot Points für mich ausprobieren, wie ich die Geschichte erzählen will, und erfahre dabei möglicherweise, was für eine Geschichte es eigentlich ist. Einfach, indem ich mir anschaue, was passiert, wenn das, was ich für den Anfangspunkt meiner Geschichte halte, Plot Point I wird – oder umgekehrt, wenn ich aus meinem vermeintlichen Plot Point den Anfang meiner Geschichte mache. Und wie sieht es mit Plot Point II aus? Passt der wirklich zum Ende, d.h. ist die Fallhöhe ausreichend? Überhaupt, beziehen sich die Plot Points sowie Anfang und Ende tatsächlich auf dieselbe Figur, die dann bitteschön auch meine Hauptfigur sein sollte?

Ich weiß, man sollte Fragen nicht mit Fragen beantworten. Aber wenn Sie nicht nur theoretisch wissen wollen, was Plot Points sind, sondern dieses Wissen auf Ihre Geschichte anwenden möchten, kommen wir nicht darum herum. Dann sind Plot Points nämlich auch so etwas wie Fragen, die Sie an Ihre Geschichte stellen sollten: Welches Ereignis gibt meinem Plot eine Wendung? Wie wichtig ist es für die Handlung, für die Hauptfigur, für das Thema meiner Geschichte?

Setzen Sie sich also an Ihre eigene Geschichte und finden Sie raus, ob Sie deren Spannungspotenzial optimal genutzt haben – und ob Sie wirklich schon das erzählen, was Sie eigentlich erzählen wollen.

Mischa Bach alias Dr. Michaela Bach ist nicht nur Autorin und Drehbuchautorin, sondern auch Dramatikerin, Übersetzerin und Sachbuchautorin. Ihre einfühlsamen und präzisen Texte wurden mit dem Martha-Saalfeld-Preis ausgezeichnet und für den Glauser-Preis nominiert. Die promovierte Filmwissenschaftlerin arbeitet außerdem als Dozentin und als Lektorin, unterrichtet Literaturwissenschaft an der Universität Essen und gibt immer wieder Schreibkurse für werdende Autoren.

Was sind eigentlich Plot Points?

von Mischa Bach

Die gute Nachricht vorweg: Jede funktionierende, spannende Geschichte

hat Plot Points, weshalb sie auch jeder von uns kennt – selbst, wenn

manch Autor meinen mag, Plot Points seien ungefähr so schwer zu erkennen

wie der G-Punkt.

Sie sagen, dass Sie sich niemals beim Schreiben Ihrer Texte über Wendepunkte Gedanken machen und das auch nicht brauchen? Wer noch nie ein Problem mit dem Spannungsbogen seiner Story hatte, wer sich noch nie in den schier endlosen Möglichkeiten verirrt hat, die eine Geschichte gerade am Anfang darstellt, der braucht weder Plot Points zu kennen noch diesen Text zu lesen. Allerdings, auch dann schadet es nicht, zu verstehen, was man gerade macht …

Hier nun ein erstes, simples Beispiel in Sachen Plot Points:

Nehmen wir als Ausgangspunkt unserer Beispiel-Geschichte das universelle Thema „Mann liebt Frau“. Folgt darauf „Frau liebt Mann“, wäre das im wahren Leben schön, doch für eine Geschichte ziemlich langweilig. Was aber wäre, wenn sie ihn nicht oder nicht mehr liebt, worauf seine Freunde beschließen, dass der liebeskranke Jungspund auf andere Gedanken gebracht werden muss? Sie ersinnen also einen Streich: Gemeinsam werden sie eine fremde Party sprengen, und zwar eine Party bei diesen Snobs, diesen Blödmännern, zu denen die Freunde und unsere Hauptfigur sonst möglichst großen Abstand halten.

Und da passiert es dann: Romeo verliebt sich in Julia, die einzige Frau, die er nicht lieben darf, denn ihrer beiden Familien sind bis aufs Blut verfeindet. Aus der Leidenspose wird echte Liebe – das Blatt hat sich gewendet, und nun wird die Sache spannend, denn plötzlich geht es um alles. Kann die Liebe den Hass überwinden? Das ist die neue Frage, die den Plot bestimmt, und wir sind dank des Plot Points nun im zweiten Akt.

Denn das gehört zu den Aufgaben von Plot Point I und Plot Point II: ersterer bringt den Übergang in den zweiten Akt hervor, in dem dann all die Konflikte, die im ersten Akt angelegt werden, so richtig schön ausgebreitet werden und dabei immer weiter hochkochen. Plot Point II dagegen markiert das Ende des zweiten Aktes und damit den Übergang in den Showdown des dritten Aktes.

In Shakespeares Romeo und Julia ist der Plot Point II übrigens die heimliche Hochzeit des Paares. Die bewirkt nämlich, dass Romeo zu Beginn des dritten Aktes versucht, im Streit zwischen seinem Freund Mercutio und Tybalt – als Julias Cousin in den Augen der Welt Romeos Feind, aber dank der Hochzeit ja nun sein Verwandter – zu vermitteln. Das geht gründlich schief, wie man weiß: Erst tötet Tybalt Mercutio, dann Romeo Tybalt, und Romeo hat Glück, anschließend nur verbannt und nicht dem Henker zugeführt zu werden.

Das, was in einer Liebesgeschichte das Happy End wäre – die Hochzeit –, ist in dieser Liebestragödie der perfekte zweite Plot Point. Das verweist auf einen anderen Aspekt insbesondere von Plot Point II: die sogenannte Fallhöhe. Aus dem Himmel der erfüllten Liebe stürzt Plot Point II die Liebenden durch den dritten Akt in den Abgrund des Todes. Tiefer kann man kaum fallen.

Nehmen wir als zweites Beispiel Macbeth, auch von Shakespeare, auch sehr dramatisch. Nachdem er König Duncan erschlagen und dessen Krone an sich gerissen hat, er seine Gegner scharenweise umbrachte und seine Frau sich ob der resultierenden Schuldgefühle das Leben nahm, hat Macbeth doch Muffensausen, ob er damit durchkommen wird. Also begibt er sich noch einmal zu den Hexen, deren Weissagungen am Anfang seinen Ehrgeiz weckten. Diesmal hört er von ihnen, dass seine Burg Dunsinane sicher sei, solange nicht der Wald von Birnam zu ihr käme. Außerdem könne ihn kein Mensch, von einem Weib geboren, schaden. Klingt gut, oder?

Macbeth wähnt sich daraufhin jedenfalls in Sicherheit. Aber dann marschieren plötzlich Macduffs Soldaten getarnt mit Zweigen und Ästen auf die Burg zu. Noch immer hält sich Macbeth für ungefährdet – bis ihm Macduff im finalen Zweikampf steckt, dass er per Kaiserschnitt zur Welt kam. Und kurz darauf ist Macbeth tot.

Beide Beispiele zeigen zum einen, dass Plot Points idealerweise nur dem Anschein nach eindeutig sein sollten, und zum anderen, dass ihre Art vom Genre abhängig ist: in Tragödien befinden sich die Helden in Plot Point II auf dem (scheinbaren) Höhepunkt ihres Erfolges, näher kann man dem Himmel praktisch nicht kommen. In Komödien und allen anderen Geschichten mit Happy End sind dagegen Held oder Heldin im Plot Point II schier unendlich weit von der Erfüllung ihrer Träume entfernt – sagen wir, es geht um die große Liebe, dann ist sie soeben mit seinem besten Freund vor den Altar getreten, und er hat ein Schweigegelübde in einem weit entfernten einsamen Kloster abgelegt.

Das Prinzip funktioniert natürlich auch bei Werken mit mehr als drei Akten oder ganz ohne solchen, denn das mit den drei Akten ist im übertragenen Sinne zu verstehen: Sehr vereinfacht gesagt, ist Plot Point I das, was eine Geschichte aus ihrem Anfang (der Exposition) in ihre Mitte – den großen, wichtigen Teil, in dem all die bis dato nur angedeuteten, angelegten Konflikte ausgelebt werden – befördert. Und Plot Point II, sein Gegenstück, dreht die Geschichte aus der Mitte Richtung Ende, das heißt, Richtung Auflösung aller Konflikte und ungelöster Fragen.

Noch einmal anders ausgedrückt: Im Thriller, ob als Film oder Buch, ist Plot Point II oft der Punkt, an dem der bis dato größte, ja einzig sicher und vertrauenswürdig geglaubte Helfer des Helden ermordet wird oder sich als Verbündeter des Täters (wenn nicht gleich als dieser) entpuppt. In Actionfilmen folgt auf Plot Point II oftmals die größte, wildeste Verfolgungsjagd aller Zeiten ...

In welchem Medium man seine Geschichte auch erzählt, in welchem Genre man sie auch verortet, die Grundspannung ruht dabei immer auf diesen beiden Wendepunkten: Der erste gibt einer scheinbar gradlinig verlaufenden Sache plötzlich einen ganz anderen Dreh – Macbeth erhebt sich gegen Duncan, Romeo verliebt sich in Julia, oder der bisherige Tatverdächtige taucht im Krimi als zweites Mordopfer auf. Der zweite Plot Point dagegen leitet in den Showdown, also die spannend gewendete Zuspitzung und Auflösung der Konflikte, ein – Macbeth wiegt sich mit der Prophezeiung der Hexen in falscher Sicherheit, Romeos heimliche Heirat mit Julia bringt ihn in eine unmögliche Situation im Streit der beiden Familien, und die Polizei kennt jetzt zwar den Täter, aber er verschanzt mit einer Geisel.

Wenn Sie sich gerade bang fragen, wo denn die Plot Points bei Ihrer veröffentlichten Geschichte XYZ sind, keine Sorge! Ich musste selbst eine ganze Weile für diesen Text nachdenken, wo denn bei meinem Romandebüt Der Tod ist ein langer, trüber Fluss die Plot Points sitzen.

Wenn Sie Der Tod ist ein langer, trüber Fluss noch nicht gelesen haben und das noch tun möchten, den kursiv gesetzten Teil nicht lesen – ACHTUNG, SPOILERGEFAHR!

Einfach ist es, in meiner Geschichte den Plot Point I zu markieren: nämlich, wenn Ophelia die 'Komfortzone' in der Bonner Gerichtsmedizin verlässt und sich auf die Suche nach der Identität des unbekannten Toten macht. Aber was genau markiert diese Wende? Dass sie die Sachen des Toten aus dem Institut mitnimmt? Oder ist es tatsächlich erst der Moment, wenn sich der Tote in ihren Traum drängt? Der Showdown nach dem Plot Point II beginnt dann mit der Erkenntnis, dass Täter und Opfer nicht nur Vater und Sohn sind, sondern auch Drogenfahnder und Drogensüchtiger.

Grämen Sie sich nicht, wenn sich die Praxis nicht immer mit der Theorie überein bringen lässt. Mein zweiter Roman Rattes Gift zum Beispiel begann sein Leben als Drehbuchprojekt. Obwohl ich den Stoff konsequent durchgeplottet hatte, bevor ich auch nur die erste Filmszene und sehr viel später die Prosafassung schrieb, fällt es mir rückblickend schwer zu sagen, wo genau die Plot Points sitzen.

Und das zeigt auch, dass Plot Points ein Stück weit Interpretationssache sind – und das wiederum erlaubt, sie beim Plotten der eigenen Geschichten als Hilfsmittel zu verwenden, das mir dient und dem nicht ich mich unterordnen muss. Ich kann mit Hilfe der Plot Points für mich ausprobieren, wie ich die Geschichte erzählen will, und erfahre dabei möglicherweise, was für eine Geschichte es eigentlich ist. Einfach, indem ich mir anschaue, was passiert, wenn das, was ich für den Anfangspunkt meiner Geschichte halte, Plot Point I wird – oder umgekehrt, wenn ich aus meinem vermeintlichen Plot Point den Anfang meiner Geschichte mache. Und wie sieht es mit Plot Point II aus? Passt der wirklich zum Ende, d.h. ist die Fallhöhe ausreichend? Überhaupt, beziehen sich die Plot Points sowie Anfang und Ende tatsächlich auf dieselbe Figur, die dann bitteschön auch meine Hauptfigur sein sollte?

Ich weiß, man sollte Fragen nicht mit Fragen beantworten. Aber wenn Sie nicht nur theoretisch wissen wollen, was Plot Points sind, sondern dieses Wissen auf Ihre Geschichte anwenden möchten, kommen wir nicht darum herum. Dann sind Plot Points nämlich auch so etwas wie Fragen, die Sie an Ihre Geschichte stellen sollten: Welches Ereignis gibt meinem Plot eine Wendung? Wie wichtig ist es für die Handlung, für die Hauptfigur, für das Thema meiner Geschichte?

Setzen Sie sich also an Ihre eigene Geschichte und finden Sie raus, ob Sie deren Spannungspotenzial optimal genutzt haben – und ob Sie wirklich schon das erzählen, was Sie eigentlich erzählen wollen.

Mischa Bach alias Dr. Michaela Bach ist nicht nur Autorin und Drehbuchautorin, sondern auch Dramatikerin, Übersetzerin und Sachbuchautorin. Ihre einfühlsamen und präzisen Texte wurden mit dem Martha-Saalfeld-Preis ausgezeichnet und für den Glauser-Preis nominiert. Die promovierte Filmwissenschaftlerin arbeitet außerdem als Dozentin und als Lektorin, unterrichtet Literaturwissenschaft an der Universität Essen und gibt immer wieder Schreibkurse für werdende Autoren.

weiterlesen

Tatort-Schreibtisch-Buch der Woche

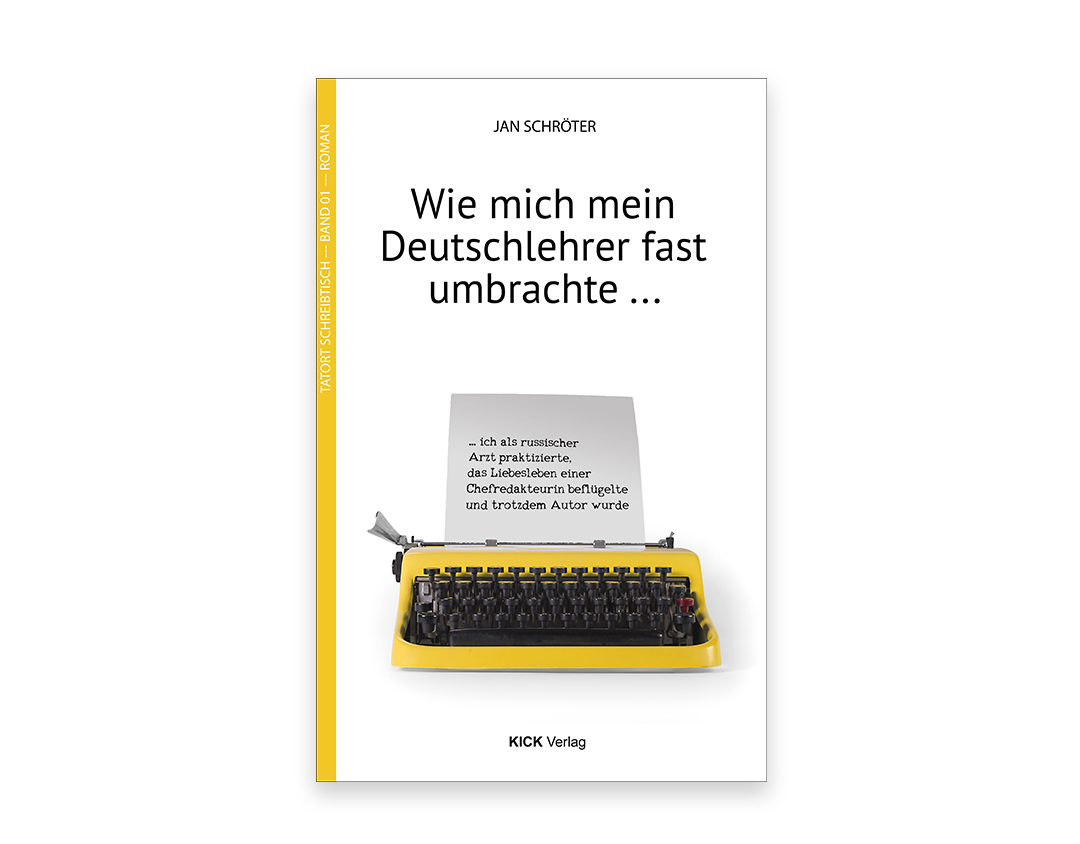

Jan Schröter: "Wie mich mein Deutschlehrer fast umbrachte..."

Tom Schröder will Autor werden! Ein berühmter Autor, das klappt garantiert, ist Tom sich sicher. Dass der Weg zum Erfolg ihn auf jede Menge Abwege führt, macht die Sache kompliziert...

Egal, ob als Blumenverkäufer auf dem Hamburger Isemarkt oder in den

Dünen mit Doro, zwischen Textilschmugglerinnen in Südamerika oder auf

Drehbuch-Recherche in Australien, Toms schräger Charme schlägt noch in

verlorensten Lebenslagen durch - bis ihn Romane und Drehbücher fast das

Leben kosten ...

Ein augenzwinkernder autobiographischer Roman, der einen tiefen Einblick in das Leben eines Autors bietet.

»Jan Schröter ist ein Spezialist für existentielle Fragen in lockerem Unterhaltungston, und er beantwortet sie mit einem sehr feinen, leisen Humor.« - BRIGITTE

Jan Schröters autobiographischer Schelmenroman - garantiert wahr!

ISBN 9783946312147

Paperback, 320 Seiten

Print-Ausgabe: 16 € (A: 16,50 €)

E-Book: 12,99 €

Hörbuch: 9,99 €

[[reader-link]]

E-Book ohne Anmeldung kaufen

Hörbuch ohne Anmeldung kaufen

gedrucktes Buch kaufen

Jan Schröter kennt die Höhen und die Tiefen des Autorendaseins schmerzlich genau. Er arbeitete als Journalist und Kolumnist, schrieb Reiseführer und Kurzgeschichten, massierte die Herzen der Zuschauer mit seinen Drehbüchern für den ZDF-Kultdampfer „Das Traumschiff“ und war jahrelang Stammautor der ARD-Serie „Großstadtrevier“. Bekannt geworden ist er durch seine absurd-komischen Krimis und Romane, in denen er augenzwinkernd und nicht ohne Mitgefühl seine Figuren ins Chaos stürzt.

Autorenportrait von Jan Schröter

LESERPROBE

Schreiben kann das Leben kosten.

Manchmal genügt schon eine Literaturverfilmung, um sich buchstäblich um Kopf und Kragen zu bringen, ganz zu schweigen vom Rest des Leibes. Ausgesprochen ärgerlich, wenn man erst 18 Jahre alt ist und demnach nicht nach langem, erfülltem Dasein stirbt. Nicht mal ansatzweise auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Eher im Gegenteil.

Im Spätsommer 1977 begann das sinnloseste Schuljahr meines Lebens. Beinahe wäre es mein letztes Jahr überhaupt gewesen. Fast hätte mich mein Deutschlehrer umgebracht.

Aber der Reihe nach.

Ich war 18, trug seit dem letzten Sommerurlaub in Frankreich Vollbart und Baskenmütze und schleppte meist eine knallgelbe Reiseschreibmaschine mit mir herum, deren Buchstabentypen sich dramatisch oft zu bizarren Bündeln verklemmten, wenn ich im dilettantischen Zwei-Finger-System darauf herumhackte. Die Maschine war ein Weihnachtsgeschenk meiner Eltern, ausgewählt vermutlich in der sonnigen Hoffnung, sie würde mich bei den Schularbeiten beflügeln. Stattdessen benutzte ich sie ausschließlich, um damit im Fokus der Öffentlichkeit – Café, Einkaufszentrum, Pausenhalle, Oberstufenraum – herumzusitzen und allein schon durch meinen bloßen Anblick Aufmerksamkeit zu erregen. Ich sah aus wie ein Abziehbild von Hemingway.

Meist schrieb ich vermeintlich tiefsinnige Aphorismen oder anderes krudes Zeug. Es musste einfach genial sein, weil die Inszenierung stimmte. Kleine Jungs kaufen sich ein Trikot ihres Fußballidols und fühlen sich darin wie ein Weltmeister. Mit Baskenmütze, Vollbart und Reiseschreibmaschine ging es mir sogar als Achtzehnjähriger noch vergleichbar. Ich fühlte mich dem Literaturnobelpreis ganz nah. Hatte ich nicht alles, was ein zukünftiger Starautor benötigte? Mein erster Roman würde einschlagen wie eine Bombe.

Allerdings gab es ein Problem. Mir fiel partout keine Romangeschichte ein – trotz Vollbart, Baskenmütze und Schreibmaschine. Das fand ich ziemlich gemein, leider gab es niemanden, der diesbezüglich Beschwerden annahm. Ich hätte es ohnehin nie zugegeben, dass mir nichts einfiel. Immerhin schrieb ich gutbenotete Schulaufsätze in Serie, da konnte so ein popeliger Bestsellerroman doch keine Hürde sein, also wirklich! Ich gab unverdrossen weiterhin Hemingways Abziehbild, bis mich irgendwann Bert Wagner, mein Deutschlehrer, ansprach: Es gäbe ein paar Leute, die eine Schülerzeitung gründen wollten – ob ich vielleicht …?

Bert Wagner, mein Deutschlehrer, würde mich wenig später um ein Haar umbringen, aber das ahnten wir in diesem Moment nicht.

Also Schülerzeitung, warum nicht. Das schien mir ein Anfang zu sein. Nicht annähernd so schwierig wie sich selbst einzureden, die Realisierung des großen Romans scheitere bloß an den andauernd verklemmten Buchstabentypen meiner gelben Reiseschreibmaschine. Vielleicht, dachte ich, gäbe mir die Schule so etwas von diesem verlorenen Jahr zurück, das ich gerade erlitt.

Bis in die gymnasiale Oberstufe hatte ich mich durchgewurstelt. Deutsch, Geschichte, Politik, da setzte ich meine Glanzlichter. Es war der Ausgleich für die ungeliebten Naturwissenschaften, zwei Fünfen im Zeugnis, in Mathe und Physik, ließen sich auf diese Weise straflos kompensieren. Mehr als einmal kreiste das Abstiegsgespenst über mir, aber ich kriegte es jedes Mal hin, auch nach prekärsten Halbjahreszeugnissen (»Eine Versetzung scheint zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen«) im energischen Schlussspurt zwischen Ostern und Sommerferien noch das Klassenziel zu erreichen (»Tom wird versetzt nach Klasse …«). Dann, nach dem ersten Jahr Oberstufe, erwischte es mich zusätzlich im Fach Chemie. Drei Fünfen ließen sich nicht ausgleichen, das war Gesetz.

Für mich hieß es: Ehrenrunde, zurück auf Los. Legionen frustrierter Mathematiklehrer müssen sich die Hände gerieben haben.

Und während meine sämtlichen Freunde, meine langjährige On/Off-Beziehung Martina und praktisch jeder mir vertraute Schulgefährte nach der Abiturprüfung ins Leben hinaus flatterte und hinter dem Horizont verschwand, trat ich nach den Sommerferien 1977 mein letztes Schuljahr am Gymnasium Müssenredder in Hamburg-Poppenbüttel an. Das sinnloseste Schuljahr meines Lebens, wie gesagt. In Chemie hatte ich mich wieder auf eine Vier gewürgt, ansonsten blieb alles beim Alten: Mathe Fünf, Physik Fünf. Deutsch, Geschichte, Politik die reine Wonne. In letzteren Fächern war ich schon vorher gut, für Mathe und Physik blieb ich verloren. Wozu also das Jahr nachsitzen? Obwohl mir noch jeder Zukunftsplan fehlte: Ich würde niemals im späteren Leben einen naturwissenschaftlichen Beruf ergreifen, das wusste ich seit der Grundschule.

Meine Lehrer wussten das auch.

»Tom Schröder«, pflegte einer meiner Mathelehrer zu mahnen, »du bist offensichtlich nicht für die Mathematik geschaffen, doch sogar du wirst nicht ohne sie leben können!« Für mich besaß Mathematik zu viele undurchschaubare Regeln. Ich war mehr für kreative Lösungen. Mathe, das war kalter Kaffee. Etwas für pickelige Technokraten, die sich die Hose mit der Kneifzange anzogen. Schreiben, das war das Ding. Geschichten erfinden, in denen sich Leser verlieren, wiederentdecken, in Abgründe blicken und Gipfel erklimmen.

Also Schülerzeitung.

Die zukünftige Redaktion traf sich erstmals an einem Dienstag nach dem Schulunterricht. Bert Wagner hatte die Räumlichkeit vermittelt, einen vollgerümpelten Nebenraum der Biologie-Sammlung. Als ich eintrat, entdeckte ich zunächst nur einen ausgestopften Riesen-Uhu. Er kauerte auf einem armdicken Ast, der wiederum aus einem hölzernen Podest ragte. Podest, Ast und Uhu standen auf einem langen Tisch und sahen irgendwie verloren aus.

»Hallo. Super, dass du mit dabei bist.«

Das Gesicht eines dunkelhaarigen, schmalbrüstigen Jungen tauchte plötzlich hinter dem Vogelpräparat auf und lächelte mir entgegen. Sein Lächeln erinnerte an den Uhu – es wirkte irgendwie verloren. Immerhin war er offensichtlich nicht ausgestopft.

»Ja. Mal sehen«, entgegnete ich lauwarm.

Er kam um den Tisch herum auf mich zu. Wache, braune Augen hinter einer randlosen John-Lennon-Brille. Ein milchgesichtiger Groucho Marx ohne Schnurrbart.

»Ich bin Wolfgang.« Er streckte mir seine Hand entgegen.

Ich wusste, wer er war. Wolfgang Mohn, seit kurzem Schulsprecher – ein Amt, für das sich an dieser Schule selten jemand aufdrängte und von dessen Vertretern man normalerweise noch seltener irgendwelche Anzeichen von Aktivität registrierte. Mohn hatte es geschafft, innerhalb der kurzen Spanne seines Wirkens die Schülerschaft mit einer derartigen Fülle von Anträgen und Abstimmungen zu bombardieren, dass alle nur noch genervt von ihm waren. Er rechtfertigte

diesen Aktionismus mit einer flammenden Grundsatzkundgebung, ausgehängt als Wandzeitung in der Pausenhalle, in der er sich prinzipiell dem Plebiszit sowie dem imperativen Mandat verpflichtet erklärte. Und dergleichen Zeug. Kaum jemand verstand, was er meinte, 1977 ließen sich solche Ausdrücke nicht mal so eben googeln. Das Wahlvolk hätte ihn gern zum Teufel gejagt, aber dann hätte man ein neues Opfer für den Schulsprecherposten suchen müssen. Also ertrug man Wolfgang Mohn und ließ ihn machen.

»Ich weiß. Der Schulsprecher.«

Ich ließ mich auf den angebotenen Händedruck ein. Wolfgang Mohn drückte forsch zu und konversierte munter weiter, ganz jovialer Politprofi.

»Und du bist Tom, richtig? Der Typ mit der gelben Schreibmaschine …«

»Ist mein Zwillingsbruder«, behauptete ich todernst. »Ich bin der mit der roten Schreibmaschine.«

»Echt?« Die braunen Augen blinzelten irritiert.

»Lass dich nicht vom Schröder verarschen. Den Kerl gibt’s nur einmal. Zum Glück.«

Hinter uns schob sich ein Mädchen zur Tür herein. Schmal, feingliedrig, mit glatter, dunkler Mähne, die ihr tief ins Gesicht hing und ihrem Ausdruck etwas Verhuschtes verlieh. Man hätte sie auf den ersten Blick glatt noch für eine Zwölfjährige halten können. Aber das wusste ich besser.

»In der Tat, Doro. Mit zweien von meiner Sorte wärst du niemals fertig geworden.«

Sie kicherte. Es klang wie Katzenschnurren. Nach der Mahlzeit.

»Ich bin also mit dir fertig geworden?«

»Bewahre!« Ich rang dramatisch die Hände. »Dann wären wir ja fertig miteinander. Das wäre doch schade …«

»Findest du?«

Ihr perfekt getimter Augenaufschlag vernichtete endgültig jede Illusion, eine Zwölfjährige vor sich zu haben. Die Metamorphose von kindlicher Albernheit zu erwachsenem Ernst, die Doro Gehrke jederzeit ansatzlos vollziehen konnte, verunsicherte mich zutiefst. Und auf Verunsicherung reagierte ich, dessen Persönlichkeitsbildung noch nicht über das Hemingway-Abziehbild herausgewachsen war, wie ein Vampir auf den ersten Strahl der Morgensonne: Ich zerfiel zu Staub. Glücklicherweise bemerkte das niemand, denn nach Doro drängte sich jetzt der vierte Nachwuchsredakteur ins Zimmer. Mille besaß mehr Haare als Chewbacca und sprach auch ungefähr genauso viel wie das »Star Wars«-Zottelmonster: eher selten. Aber hier sollte Mille ja auch schreiben, nicht reden. Das Reden besorgte ohnehin Wolfgang Mohn.

Wolfgangs minimaler Anspruch für unsere geplante Schülerzeitung war die politische Kampflinie von Georg Büchners »Hessischen Landboten« (»Friede den Hütten! Krieg den Palästen!«), gepaart mit dem kommerziellen Erfolg von Disneys »Lustigen Taschenbüchern«. Die Schülerzeitung wäre Mohns persönliches Zentralorgan, das war uns anderen nach spätestens drei Minuten klar. Sollte er doch, dachte ich. Mir fehlte jede Lust, über die abgehakten Tagungspunkte der letzten Schulsprecherversammlung auf Kreisebene oder die Satzungsänderung in der Elternratsverordnung zu berichten.

»Was möchtest du denn schreiben, Tom?« fragte mich Wolfgang schließlich direkt.

Nichts, wofür ich vorher in langweiligen Versammlungen herumsitzen muss, schoss es mir sofort durch den Sinn.

»Satire. Ein paar Witze reißen. So was in der Art.«

»Bloß nicht schwitzen bei der Arbeit, was?«

Das kam von Doro. Sie grinste süffisant dabei. Durchschaut.

Ich bemühte mich um einen Konter. »Schwitzen kann jeder, das muss ich nicht auch noch. Was willst du denn machen?«

»Kunst. Zeichnungen. Geschichten. Was so anfällt.«

Sie zog die schmalen Schultern hoch, wobei ihr T-Shirt der Bewegung folgte und zwischen dem unteren Rand und ihrer Jeans einen knusprig braunen Bauchstreifen entblößte. Ihr flacher Nabel schien mir verrucht zuzuzwinkern. Die Sommerferien waren erst ein paar Wochen her. Plötzlich schlug vor meinem geistigen Auge der Atlantik Gischt und Wellen, und eine splitternackte Doro lief über weißen Sand. Erst, als ihre Schultern wieder absackten, vor der Peepshow der Vorhang fiel, die Kulisse jäh von Strandpanorama auf ausgestopften Uhu umschnitt und meine Atmung wieder einsetzte, registrierte ich Wolfgang Mohns forschenden Blick. Es war genau die Sorte Blick, die ein Wissenschaftler durchs Mikroskop wirft. Und mal ganz klar, wer hier die Amöbe auf dem Objektträger war...

[[reader-link]]

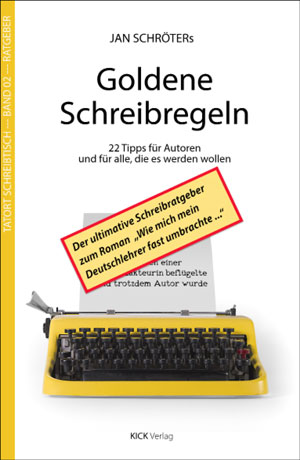

Ergänzend zu dem Roman »Wie mich mein Deutschlehrer fast umbrachte …« hat Jan Schröter ein zweites Buch geschrieben: »Jan Schröters Goldene Schreibregeln«. In diesem Werk lässt er die Leser hinter die Kulissen des professionellen Schreibens und das Leben als Autor blicken, natürlich mit einer satten Portion Humor und höchst unterhaltsam.

© Autorenfoto: Hocky Neubert

Ein augenzwinkernder autobiographischer Roman, der einen tiefen Einblick in das Leben eines Autors bietet.

»Jan Schröter ist ein Spezialist für existentielle Fragen in lockerem Unterhaltungston, und er beantwortet sie mit einem sehr feinen, leisen Humor.« - BRIGITTE

Jan Schröters autobiographischer Schelmenroman - garantiert wahr!

ISBN 9783946312147

Paperback, 320 Seiten

Print-Ausgabe: 16 € (A: 16,50 €)

E-Book: 12,99 €

Hörbuch: 9,99 €

[[reader-link]]

Buch kostenlos hören

E-Book ohne Anmeldung kaufen

Hörbuch ohne Anmeldung kaufen

gedrucktes Buch kaufen

Jan Schröter kennt die Höhen und die Tiefen des Autorendaseins schmerzlich genau. Er arbeitete als Journalist und Kolumnist, schrieb Reiseführer und Kurzgeschichten, massierte die Herzen der Zuschauer mit seinen Drehbüchern für den ZDF-Kultdampfer „Das Traumschiff“ und war jahrelang Stammautor der ARD-Serie „Großstadtrevier“. Bekannt geworden ist er durch seine absurd-komischen Krimis und Romane, in denen er augenzwinkernd und nicht ohne Mitgefühl seine Figuren ins Chaos stürzt.

Autorenportrait von Jan Schröter

LESERPROBE

Schreiben kann das Leben kosten.

Manchmal genügt schon eine Literaturverfilmung, um sich buchstäblich um Kopf und Kragen zu bringen, ganz zu schweigen vom Rest des Leibes. Ausgesprochen ärgerlich, wenn man erst 18 Jahre alt ist und demnach nicht nach langem, erfülltem Dasein stirbt. Nicht mal ansatzweise auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Eher im Gegenteil.

Im Spätsommer 1977 begann das sinnloseste Schuljahr meines Lebens. Beinahe wäre es mein letztes Jahr überhaupt gewesen. Fast hätte mich mein Deutschlehrer umgebracht.

Aber der Reihe nach.

Ich war 18, trug seit dem letzten Sommerurlaub in Frankreich Vollbart und Baskenmütze und schleppte meist eine knallgelbe Reiseschreibmaschine mit mir herum, deren Buchstabentypen sich dramatisch oft zu bizarren Bündeln verklemmten, wenn ich im dilettantischen Zwei-Finger-System darauf herumhackte. Die Maschine war ein Weihnachtsgeschenk meiner Eltern, ausgewählt vermutlich in der sonnigen Hoffnung, sie würde mich bei den Schularbeiten beflügeln. Stattdessen benutzte ich sie ausschließlich, um damit im Fokus der Öffentlichkeit – Café, Einkaufszentrum, Pausenhalle, Oberstufenraum – herumzusitzen und allein schon durch meinen bloßen Anblick Aufmerksamkeit zu erregen. Ich sah aus wie ein Abziehbild von Hemingway.

Meist schrieb ich vermeintlich tiefsinnige Aphorismen oder anderes krudes Zeug. Es musste einfach genial sein, weil die Inszenierung stimmte. Kleine Jungs kaufen sich ein Trikot ihres Fußballidols und fühlen sich darin wie ein Weltmeister. Mit Baskenmütze, Vollbart und Reiseschreibmaschine ging es mir sogar als Achtzehnjähriger noch vergleichbar. Ich fühlte mich dem Literaturnobelpreis ganz nah. Hatte ich nicht alles, was ein zukünftiger Starautor benötigte? Mein erster Roman würde einschlagen wie eine Bombe.

Allerdings gab es ein Problem. Mir fiel partout keine Romangeschichte ein – trotz Vollbart, Baskenmütze und Schreibmaschine. Das fand ich ziemlich gemein, leider gab es niemanden, der diesbezüglich Beschwerden annahm. Ich hätte es ohnehin nie zugegeben, dass mir nichts einfiel. Immerhin schrieb ich gutbenotete Schulaufsätze in Serie, da konnte so ein popeliger Bestsellerroman doch keine Hürde sein, also wirklich! Ich gab unverdrossen weiterhin Hemingways Abziehbild, bis mich irgendwann Bert Wagner, mein Deutschlehrer, ansprach: Es gäbe ein paar Leute, die eine Schülerzeitung gründen wollten – ob ich vielleicht …?

Bert Wagner, mein Deutschlehrer, würde mich wenig später um ein Haar umbringen, aber das ahnten wir in diesem Moment nicht.

Also Schülerzeitung, warum nicht. Das schien mir ein Anfang zu sein. Nicht annähernd so schwierig wie sich selbst einzureden, die Realisierung des großen Romans scheitere bloß an den andauernd verklemmten Buchstabentypen meiner gelben Reiseschreibmaschine. Vielleicht, dachte ich, gäbe mir die Schule so etwas von diesem verlorenen Jahr zurück, das ich gerade erlitt.

Bis in die gymnasiale Oberstufe hatte ich mich durchgewurstelt. Deutsch, Geschichte, Politik, da setzte ich meine Glanzlichter. Es war der Ausgleich für die ungeliebten Naturwissenschaften, zwei Fünfen im Zeugnis, in Mathe und Physik, ließen sich auf diese Weise straflos kompensieren. Mehr als einmal kreiste das Abstiegsgespenst über mir, aber ich kriegte es jedes Mal hin, auch nach prekärsten Halbjahreszeugnissen (»Eine Versetzung scheint zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen«) im energischen Schlussspurt zwischen Ostern und Sommerferien noch das Klassenziel zu erreichen (»Tom wird versetzt nach Klasse …«). Dann, nach dem ersten Jahr Oberstufe, erwischte es mich zusätzlich im Fach Chemie. Drei Fünfen ließen sich nicht ausgleichen, das war Gesetz.

Für mich hieß es: Ehrenrunde, zurück auf Los. Legionen frustrierter Mathematiklehrer müssen sich die Hände gerieben haben.

Und während meine sämtlichen Freunde, meine langjährige On/Off-Beziehung Martina und praktisch jeder mir vertraute Schulgefährte nach der Abiturprüfung ins Leben hinaus flatterte und hinter dem Horizont verschwand, trat ich nach den Sommerferien 1977 mein letztes Schuljahr am Gymnasium Müssenredder in Hamburg-Poppenbüttel an. Das sinnloseste Schuljahr meines Lebens, wie gesagt. In Chemie hatte ich mich wieder auf eine Vier gewürgt, ansonsten blieb alles beim Alten: Mathe Fünf, Physik Fünf. Deutsch, Geschichte, Politik die reine Wonne. In letzteren Fächern war ich schon vorher gut, für Mathe und Physik blieb ich verloren. Wozu also das Jahr nachsitzen? Obwohl mir noch jeder Zukunftsplan fehlte: Ich würde niemals im späteren Leben einen naturwissenschaftlichen Beruf ergreifen, das wusste ich seit der Grundschule.

Meine Lehrer wussten das auch.

»Tom Schröder«, pflegte einer meiner Mathelehrer zu mahnen, »du bist offensichtlich nicht für die Mathematik geschaffen, doch sogar du wirst nicht ohne sie leben können!« Für mich besaß Mathematik zu viele undurchschaubare Regeln. Ich war mehr für kreative Lösungen. Mathe, das war kalter Kaffee. Etwas für pickelige Technokraten, die sich die Hose mit der Kneifzange anzogen. Schreiben, das war das Ding. Geschichten erfinden, in denen sich Leser verlieren, wiederentdecken, in Abgründe blicken und Gipfel erklimmen.

Also Schülerzeitung.

Die zukünftige Redaktion traf sich erstmals an einem Dienstag nach dem Schulunterricht. Bert Wagner hatte die Räumlichkeit vermittelt, einen vollgerümpelten Nebenraum der Biologie-Sammlung. Als ich eintrat, entdeckte ich zunächst nur einen ausgestopften Riesen-Uhu. Er kauerte auf einem armdicken Ast, der wiederum aus einem hölzernen Podest ragte. Podest, Ast und Uhu standen auf einem langen Tisch und sahen irgendwie verloren aus.

»Hallo. Super, dass du mit dabei bist.«

Das Gesicht eines dunkelhaarigen, schmalbrüstigen Jungen tauchte plötzlich hinter dem Vogelpräparat auf und lächelte mir entgegen. Sein Lächeln erinnerte an den Uhu – es wirkte irgendwie verloren. Immerhin war er offensichtlich nicht ausgestopft.

»Ja. Mal sehen«, entgegnete ich lauwarm.

Er kam um den Tisch herum auf mich zu. Wache, braune Augen hinter einer randlosen John-Lennon-Brille. Ein milchgesichtiger Groucho Marx ohne Schnurrbart.

»Ich bin Wolfgang.« Er streckte mir seine Hand entgegen.

Ich wusste, wer er war. Wolfgang Mohn, seit kurzem Schulsprecher – ein Amt, für das sich an dieser Schule selten jemand aufdrängte und von dessen Vertretern man normalerweise noch seltener irgendwelche Anzeichen von Aktivität registrierte. Mohn hatte es geschafft, innerhalb der kurzen Spanne seines Wirkens die Schülerschaft mit einer derartigen Fülle von Anträgen und Abstimmungen zu bombardieren, dass alle nur noch genervt von ihm waren. Er rechtfertigte

diesen Aktionismus mit einer flammenden Grundsatzkundgebung, ausgehängt als Wandzeitung in der Pausenhalle, in der er sich prinzipiell dem Plebiszit sowie dem imperativen Mandat verpflichtet erklärte. Und dergleichen Zeug. Kaum jemand verstand, was er meinte, 1977 ließen sich solche Ausdrücke nicht mal so eben googeln. Das Wahlvolk hätte ihn gern zum Teufel gejagt, aber dann hätte man ein neues Opfer für den Schulsprecherposten suchen müssen. Also ertrug man Wolfgang Mohn und ließ ihn machen.

»Ich weiß. Der Schulsprecher.«

Ich ließ mich auf den angebotenen Händedruck ein. Wolfgang Mohn drückte forsch zu und konversierte munter weiter, ganz jovialer Politprofi.

»Und du bist Tom, richtig? Der Typ mit der gelben Schreibmaschine …«

»Ist mein Zwillingsbruder«, behauptete ich todernst. »Ich bin der mit der roten Schreibmaschine.«

»Echt?« Die braunen Augen blinzelten irritiert.

»Lass dich nicht vom Schröder verarschen. Den Kerl gibt’s nur einmal. Zum Glück.«

Hinter uns schob sich ein Mädchen zur Tür herein. Schmal, feingliedrig, mit glatter, dunkler Mähne, die ihr tief ins Gesicht hing und ihrem Ausdruck etwas Verhuschtes verlieh. Man hätte sie auf den ersten Blick glatt noch für eine Zwölfjährige halten können. Aber das wusste ich besser.

»In der Tat, Doro. Mit zweien von meiner Sorte wärst du niemals fertig geworden.«

Sie kicherte. Es klang wie Katzenschnurren. Nach der Mahlzeit.

»Ich bin also mit dir fertig geworden?«

»Bewahre!« Ich rang dramatisch die Hände. »Dann wären wir ja fertig miteinander. Das wäre doch schade …«

»Findest du?«

Ihr perfekt getimter Augenaufschlag vernichtete endgültig jede Illusion, eine Zwölfjährige vor sich zu haben. Die Metamorphose von kindlicher Albernheit zu erwachsenem Ernst, die Doro Gehrke jederzeit ansatzlos vollziehen konnte, verunsicherte mich zutiefst. Und auf Verunsicherung reagierte ich, dessen Persönlichkeitsbildung noch nicht über das Hemingway-Abziehbild herausgewachsen war, wie ein Vampir auf den ersten Strahl der Morgensonne: Ich zerfiel zu Staub. Glücklicherweise bemerkte das niemand, denn nach Doro drängte sich jetzt der vierte Nachwuchsredakteur ins Zimmer. Mille besaß mehr Haare als Chewbacca und sprach auch ungefähr genauso viel wie das »Star Wars«-Zottelmonster: eher selten. Aber hier sollte Mille ja auch schreiben, nicht reden. Das Reden besorgte ohnehin Wolfgang Mohn.

Wolfgangs minimaler Anspruch für unsere geplante Schülerzeitung war die politische Kampflinie von Georg Büchners »Hessischen Landboten« (»Friede den Hütten! Krieg den Palästen!«), gepaart mit dem kommerziellen Erfolg von Disneys »Lustigen Taschenbüchern«. Die Schülerzeitung wäre Mohns persönliches Zentralorgan, das war uns anderen nach spätestens drei Minuten klar. Sollte er doch, dachte ich. Mir fehlte jede Lust, über die abgehakten Tagungspunkte der letzten Schulsprecherversammlung auf Kreisebene oder die Satzungsänderung in der Elternratsverordnung zu berichten.

»Was möchtest du denn schreiben, Tom?« fragte mich Wolfgang schließlich direkt.

Nichts, wofür ich vorher in langweiligen Versammlungen herumsitzen muss, schoss es mir sofort durch den Sinn.

»Satire. Ein paar Witze reißen. So was in der Art.«

»Bloß nicht schwitzen bei der Arbeit, was?«

Das kam von Doro. Sie grinste süffisant dabei. Durchschaut.

Ich bemühte mich um einen Konter. »Schwitzen kann jeder, das muss ich nicht auch noch. Was willst du denn machen?«

»Kunst. Zeichnungen. Geschichten. Was so anfällt.«

Sie zog die schmalen Schultern hoch, wobei ihr T-Shirt der Bewegung folgte und zwischen dem unteren Rand und ihrer Jeans einen knusprig braunen Bauchstreifen entblößte. Ihr flacher Nabel schien mir verrucht zuzuzwinkern. Die Sommerferien waren erst ein paar Wochen her. Plötzlich schlug vor meinem geistigen Auge der Atlantik Gischt und Wellen, und eine splitternackte Doro lief über weißen Sand. Erst, als ihre Schultern wieder absackten, vor der Peepshow der Vorhang fiel, die Kulisse jäh von Strandpanorama auf ausgestopften Uhu umschnitt und meine Atmung wieder einsetzte, registrierte ich Wolfgang Mohns forschenden Blick. Es war genau die Sorte Blick, die ein Wissenschaftler durchs Mikroskop wirft. Und mal ganz klar, wer hier die Amöbe auf dem Objektträger war...

[[reader-link]]

Buch kostenlos hören

Ergänzend zu dem Roman »Wie mich mein Deutschlehrer fast umbrachte …« hat Jan Schröter ein zweites Buch geschrieben: »Jan Schröters Goldene Schreibregeln«. In diesem Werk lässt er die Leser hinter die Kulissen des professionellen Schreibens und das Leben als Autor blicken, natürlich mit einer satten Portion Humor und höchst unterhaltsam.

© Autorenfoto: Hocky Neubert

weiterlesen

Schreibregel der Woche

© Autorenfoto: Hocky Neubert

Manchmal fehlen einem glatt die Worte. Die Konfrontation mit bodenloser Frechheit, der Anblick atemberaubender Schönheit, es gibt viele Gründe für akute Sprachlosigkeit. Das Gefühl ist schneller als der Geist. Man empfindet eine Wirkung und kann im Sekundenbruchteil ahnen, ob das positiv oder negativ ist. Warum genau das so ist, erfasst man oft nicht. Eine präzise formulierte Beschreibung dieser Empfindung könnte einem helfen, sie noch besser zu verstehen...

Nichts und niemand ist unbeschreiblich

von Jan Schröter

© Autorenfoto: Hocky Neubert

Manchmal fehlen einem glatt die Worte. Die Konfrontation mit bodenloser Frechheit, der Anblick atemberaubender Schönheit, es gibt viele Gründe für akute Sprachlosigkeit. Das Gefühl ist schneller als der Geist. Man empfindet eine Wirkung und kann im Sekundenbruchteil ahnen, ob das positiv oder negativ ist. Warum genau das so ist, erfasst man oft nicht. Eine präzise formulierte Beschreibung dieser Empfindung könnte einem helfen, sie noch besser zu verstehen...

Oder seinen Mitmenschen zu vermitteln, was genau man gerade empfunden

hat, damit sie diese Empfindung teilen können. Leider hat es einem in

diesem Augenblick die Sprache verschlagen. Und schon ist der Moment

vorbei. Der nächste Eindruck, die nächste Empfindung drängt sich in den Lebensvordergrund, und weiter geht’s, im Sauseschritt.

Mittlerweile führt beinahe jeder ein Mobiltelefon mit Kamerafunktion bei sich, ständig und überall. Klick – schon ist ein Foto vom Sonnenuntergang, von Sohnemann am Strand oder einer wilden Müllhalde gemacht. Klick, Klick – schon bricht die Bilderflut via Snapchat, Instagramm, WhattsApp und ähnlichen Portalen über die Mitmenschen herein, die sich alle ihren persönlichen Reim darauf machen. Was sie sehen, ist:

- ein Sonnenuntergang

- ein kleiner Junge am Strand

- eine wilde Müllhalde

Und schon glauben alle, sie wüssten Bescheid. Was sie allerdings nicht sehen, ist:

- wie Ihnen angesichts des untergehenden Tages dessen Unwiederbringlichkeit bewusst wurde und Sie diese Feststellung trotzdem kein bisschen ängstigte, weil in diesem stillen Naturschauspiel so viel Trost und Frieden lag

- wie selbstvergessen Ihr kleiner Knirps im Sand herumbuddelt, so glücklich im Hier und Jetzt, dass es Sie zu Tränen rührte

- wie Ihnen der bestialische Gestank der wilden Müllkippe bereits den Atem geraubt hat, bevor sie überhaupt in Sicht kam

Eindrücke und Gefühle, Eigenschaften und Charakterfeinheiten lassen sich viel besser mit Worten beschreiben als irgendwie sonst. Präzise Sprache vermittelt die Botschaft des Schreibers punktgenau. So gelingt es ausgezeichnet, andere Menschen darüber ins Bild zu setzen. Oft sogar besser, als würde man ihnen ein Bild davon zeigen. Denn auf einem Foto sind auch meistens ein paar Dinge, die gar nichts mit dem zu tun haben, was der Fotograf eigentlich festhalten wollte. Zum Beispiel ist beim Sonnenuntergang-Foto zwar die spektakulär leuchtende Sonne zu sehen, aber der Horizont hängt schief und vorne links läuft ein Dackel über die Wiese. Schon denkt der Betrachter über den Horizont oder den Hund nach, dabei hat der Fotograf beides im Augenblick der Aufnahme weder beachtet noch gemeint.

Es kommt eben nicht darauf an, möglichst viele Details in eine Botschaft zu packen. Die Kunst einer präzisen Beschreibung liegt in der Beschränkung aufs Wesentliche. Und zwar auf das, was der Beschreiber in diesem Fall für wesentlich hält.

Wer eine Geschichte oder gar einen ganzen Roman schreiben möchte, wird sich dafür Haupt- und Nebenfiguren einfallen lassen. Diese sollen mit ihrer fiktiven Persönlichkeit die Handlung tragen und die Leser an die Lektüre fesseln. Das klappt am besten, wenn die Leser eine Romanfigur als individuellen Charakter wahrnehmen und akzeptieren, im Idealfall schon beim ersten Auftreten.

Aber wie schafft man das?

Indem man sich als Autor zunächst davon verabschiedet, möglichst im ersten Absatz schon eine komplette Personenbeschreibung liefern zu wollen. Weitschweifige Informationen von Haarfarbe bis Schuhgröße taugen für steckbriefliche Fahndungen, beseelen aber keine Romanfigur. Plakative Attribute wie „Sie war eine kluge Frau“ oder „Er sah sehr gut aus“ helfen auch nicht weiter, weil so etwas bloße Behauptungen sind, die erst mit Leben gefüllt werden wollen.

Die Bindung an die Figur stellt sich ein, wenn in ihrem Auftritt ihre Befindlichkeit zum Vorschein kommt. Wenn sich sofort Einblicke in ihren Charakter ergeben, originelle Wesenszüge erkennen lassen. Dann fühlt sich der Betrachter in die Figur ein und sie verliert ihre Künstlichkeit. Wenn das passiert, wird aus der fiktiven Gestalt rasch ein guter Bekannter. Es interessiert einen, wie es mit dem weitergeht.

Ich möchte Ihnen anhand von drei Beispielen zeigen, wie sich eine Romanfigur etablieren lässt. Diese Beispiele sind meinen eigenen Romanen entnommen – nicht, weil ich mich für den Größten meiner Zunft hielte, sondern um urheberrechtliche Querelen zu vermeiden.

Alle drei Beispiele benutzen die äußere Erscheinung der Figur, um sich zu ihrer Persönlichkeit durchzuarbeiten:

„Gertrud Holle rauschte herein wie eine Fregatte unter Volldampf, gefühlte Wasserverdrängung tausend Tonnen. Die Figur tornadosicher mit einer Überdosis Festiger betoniert. Glitzernde Schweinsäuglein unter sorgsam gezupften Brauen. Dezentes Kostüm in Hanseatenblau, Perlenbrosche und Lacktäschchen. Schwer bemüht, bis ins letzte Detail akkurat und ordentlich zu wirken – so ordentlich, dass ich sie am liebsten mit Sagrotan aus der Kulisse gewischt hätte.“

„Eine kleine Person wirbelte herein. Eigentlich ging sie normal geradeaus wie andere Menschen auch. Trotzdem sah es immer so aus, als hielte ein innerer Tornado Merle Striebeck permanent auf voller Drehzahl – hart am roten Bereich. Wahrscheinlich führte diese Binnenrotation zu einer Sogwirkung, die vor allem in Erscheinung trat, sobald Merle ihren Kleiderschrank öffnete. Die Klamotten flogen ihr dann um den Leib wie Eisenfeilspäne an einen Magneten. Anders war die Farb- und Stilkombination ihrer Bekleidung kaum zu erklären. Merle trug grundsätzlich an beiden Füßen unterschiedliche Socken, besaß eine Schwäche für neonfarbene Accessoires und bevorzugte bei Stoffen stets die schrillste Variante. Auch in ihrem momentanen Outfit hätte Merle jederzeit auf der Autobahn eine Nachtbaustelle einrichten können, ohne überfahren zu werden.“

„Vor mir stand plötzlich eine junge Frau. Rote Haare mit einer missglückt eingefärbten Grünsträhne, die gnädigerweise bereits verblasste. Ihre Kleidung stammte offensichtlich nicht aus dem guten Hause eines angesagten Designers und saß nicht besonders gut, was auch an einigen Pfunden Übergewicht liegen mochte, die sie mit sich herum trug. Winzige Fältchen um Mund und Augen erzählten mir, dass sie gerne lachte. Etwas in ihrem Blick besagte, dass es für sie gerade nicht viel zu lachen gab.“

Aus diesen Beschreibungen liest man den Charakter der Figuren. Nummer 1 ist ein berechnender, durchsetzungskräftiger Mensch. Nummer 2 eine anstrengende, chaotische, aber nicht böswillige Persönlichkeit. Nummer 3 signalisiert Widersprüchlichkeiten und Seelentiefe. Das ist in den Beispielpassagen nicht ausdrücklich genannt, aber man spürt es beim Lesen (so hoffe ich zumindest…).

Man kann eine Figur auch einführen, indem man sie etwas tun lässt, was ein Schlaglicht auf ihren Charakter wirft. So etwas funktioniert in Büchern, vor allem aber auch in Filmen sehr gut. Zum Beispiel in so einer Szene:

Ein Mann tritt in eine unaufgeräumte Küche, um sich Kaffee zu kochen. Er sucht in diversen Schränken, findet jedoch keinen. Kurzentschlossen öffnet er den knallvollen Abfalleimer, kramt den benutzten Filter von gestern aus dem Müll und brüht damit neuen Kaffee auf. Schon wissen wir: Dieser Mann führt kein geregeltes Leben, nimmt es jedoch pragmatisch.

Die dritte Möglichkeit einer Figuren- Charakterisierung im Roman oder Film bietet der Dialog. Überlegen Sie sich schon vor Schreibbeginn, welche Art Sprache und welche Sprüche zu Ihrem Romanhelden passen. Dann gelingen Ihnen vielleicht auch so stimmige Dialoge wie die im Film-Klassiker „Casablanca“, mit denen sich der von Humphrey Bogart gespielte Nachtclubbesitzer Rick Blaine sich sofort als unerschütterlicher Zyniker etabliert:

„Welche Nationalität haben Sie?“

Antwort Blaine: „Ich bin Trinker.“

Oder: „Vergessen Sie nicht, die Pistole ist genau auf Ihr Herz gerichtet.“

Antwort Blaine: „Da bin ich am wenigsten verwundbar.“

Fehlen Ihnen zunächst die Worte, räumen Sie sich mehr Zeit dafür ein, Ihre Sprache zu finden. Es gibt so unfassbar viele unterschiedliche Beschreibungsmöglichkeiten für alles und jeden. Wenn Sie lange genug darüber nachdenken, finden Sie für jedes Bild, jede Empfindung, jede Figur eine Formulierung, die Ihrer schöpferischen Absicht entspricht und mit der Sie sich wohl fühlen. Ist das noch nicht ganz der Fall, lohnt es sich immer, noch ein wenig länger darüber nachzudenken, denn:

Nichts und niemand ist unbeschreiblich.

Diese Regel stammt aus dem Tatort-Schreibtisch-Buch:

Jan Schröters "Goldene Schreibregeln" - 22 Tipps für Autoren und alle, die es werden wollen

Die Mailadresse lautet

Mehr Infos über das Buch "Goldene Schreibregeln"

E-Book ohne Anmeldung kaufen

Autorenportrait von Jan Schröter

© Autorenfoto: Hocky Neubert

Mittlerweile führt beinahe jeder ein Mobiltelefon mit Kamerafunktion bei sich, ständig und überall. Klick – schon ist ein Foto vom Sonnenuntergang, von Sohnemann am Strand oder einer wilden Müllhalde gemacht. Klick, Klick – schon bricht die Bilderflut via Snapchat, Instagramm, WhattsApp und ähnlichen Portalen über die Mitmenschen herein, die sich alle ihren persönlichen Reim darauf machen. Was sie sehen, ist:

- ein Sonnenuntergang

- ein kleiner Junge am Strand

- eine wilde Müllhalde

Und schon glauben alle, sie wüssten Bescheid. Was sie allerdings nicht sehen, ist:

- wie Ihnen angesichts des untergehenden Tages dessen Unwiederbringlichkeit bewusst wurde und Sie diese Feststellung trotzdem kein bisschen ängstigte, weil in diesem stillen Naturschauspiel so viel Trost und Frieden lag

- wie selbstvergessen Ihr kleiner Knirps im Sand herumbuddelt, so glücklich im Hier und Jetzt, dass es Sie zu Tränen rührte

- wie Ihnen der bestialische Gestank der wilden Müllkippe bereits den Atem geraubt hat, bevor sie überhaupt in Sicht kam

Eindrücke und Gefühle, Eigenschaften und Charakterfeinheiten lassen sich viel besser mit Worten beschreiben als irgendwie sonst. Präzise Sprache vermittelt die Botschaft des Schreibers punktgenau. So gelingt es ausgezeichnet, andere Menschen darüber ins Bild zu setzen. Oft sogar besser, als würde man ihnen ein Bild davon zeigen. Denn auf einem Foto sind auch meistens ein paar Dinge, die gar nichts mit dem zu tun haben, was der Fotograf eigentlich festhalten wollte. Zum Beispiel ist beim Sonnenuntergang-Foto zwar die spektakulär leuchtende Sonne zu sehen, aber der Horizont hängt schief und vorne links läuft ein Dackel über die Wiese. Schon denkt der Betrachter über den Horizont oder den Hund nach, dabei hat der Fotograf beides im Augenblick der Aufnahme weder beachtet noch gemeint.

Es kommt eben nicht darauf an, möglichst viele Details in eine Botschaft zu packen. Die Kunst einer präzisen Beschreibung liegt in der Beschränkung aufs Wesentliche. Und zwar auf das, was der Beschreiber in diesem Fall für wesentlich hält.

Wer eine Geschichte oder gar einen ganzen Roman schreiben möchte, wird sich dafür Haupt- und Nebenfiguren einfallen lassen. Diese sollen mit ihrer fiktiven Persönlichkeit die Handlung tragen und die Leser an die Lektüre fesseln. Das klappt am besten, wenn die Leser eine Romanfigur als individuellen Charakter wahrnehmen und akzeptieren, im Idealfall schon beim ersten Auftreten.

Aber wie schafft man das?

Indem man sich als Autor zunächst davon verabschiedet, möglichst im ersten Absatz schon eine komplette Personenbeschreibung liefern zu wollen. Weitschweifige Informationen von Haarfarbe bis Schuhgröße taugen für steckbriefliche Fahndungen, beseelen aber keine Romanfigur. Plakative Attribute wie „Sie war eine kluge Frau“ oder „Er sah sehr gut aus“ helfen auch nicht weiter, weil so etwas bloße Behauptungen sind, die erst mit Leben gefüllt werden wollen.

Die Bindung an die Figur stellt sich ein, wenn in ihrem Auftritt ihre Befindlichkeit zum Vorschein kommt. Wenn sich sofort Einblicke in ihren Charakter ergeben, originelle Wesenszüge erkennen lassen. Dann fühlt sich der Betrachter in die Figur ein und sie verliert ihre Künstlichkeit. Wenn das passiert, wird aus der fiktiven Gestalt rasch ein guter Bekannter. Es interessiert einen, wie es mit dem weitergeht.

Ich möchte Ihnen anhand von drei Beispielen zeigen, wie sich eine Romanfigur etablieren lässt. Diese Beispiele sind meinen eigenen Romanen entnommen – nicht, weil ich mich für den Größten meiner Zunft hielte, sondern um urheberrechtliche Querelen zu vermeiden.

Alle drei Beispiele benutzen die äußere Erscheinung der Figur, um sich zu ihrer Persönlichkeit durchzuarbeiten:

„Gertrud Holle rauschte herein wie eine Fregatte unter Volldampf, gefühlte Wasserverdrängung tausend Tonnen. Die Figur tornadosicher mit einer Überdosis Festiger betoniert. Glitzernde Schweinsäuglein unter sorgsam gezupften Brauen. Dezentes Kostüm in Hanseatenblau, Perlenbrosche und Lacktäschchen. Schwer bemüht, bis ins letzte Detail akkurat und ordentlich zu wirken – so ordentlich, dass ich sie am liebsten mit Sagrotan aus der Kulisse gewischt hätte.“

„Eine kleine Person wirbelte herein. Eigentlich ging sie normal geradeaus wie andere Menschen auch. Trotzdem sah es immer so aus, als hielte ein innerer Tornado Merle Striebeck permanent auf voller Drehzahl – hart am roten Bereich. Wahrscheinlich führte diese Binnenrotation zu einer Sogwirkung, die vor allem in Erscheinung trat, sobald Merle ihren Kleiderschrank öffnete. Die Klamotten flogen ihr dann um den Leib wie Eisenfeilspäne an einen Magneten. Anders war die Farb- und Stilkombination ihrer Bekleidung kaum zu erklären. Merle trug grundsätzlich an beiden Füßen unterschiedliche Socken, besaß eine Schwäche für neonfarbene Accessoires und bevorzugte bei Stoffen stets die schrillste Variante. Auch in ihrem momentanen Outfit hätte Merle jederzeit auf der Autobahn eine Nachtbaustelle einrichten können, ohne überfahren zu werden.“

„Vor mir stand plötzlich eine junge Frau. Rote Haare mit einer missglückt eingefärbten Grünsträhne, die gnädigerweise bereits verblasste. Ihre Kleidung stammte offensichtlich nicht aus dem guten Hause eines angesagten Designers und saß nicht besonders gut, was auch an einigen Pfunden Übergewicht liegen mochte, die sie mit sich herum trug. Winzige Fältchen um Mund und Augen erzählten mir, dass sie gerne lachte. Etwas in ihrem Blick besagte, dass es für sie gerade nicht viel zu lachen gab.“

Aus diesen Beschreibungen liest man den Charakter der Figuren. Nummer 1 ist ein berechnender, durchsetzungskräftiger Mensch. Nummer 2 eine anstrengende, chaotische, aber nicht böswillige Persönlichkeit. Nummer 3 signalisiert Widersprüchlichkeiten und Seelentiefe. Das ist in den Beispielpassagen nicht ausdrücklich genannt, aber man spürt es beim Lesen (so hoffe ich zumindest…).

Man kann eine Figur auch einführen, indem man sie etwas tun lässt, was ein Schlaglicht auf ihren Charakter wirft. So etwas funktioniert in Büchern, vor allem aber auch in Filmen sehr gut. Zum Beispiel in so einer Szene:

Ein Mann tritt in eine unaufgeräumte Küche, um sich Kaffee zu kochen. Er sucht in diversen Schränken, findet jedoch keinen. Kurzentschlossen öffnet er den knallvollen Abfalleimer, kramt den benutzten Filter von gestern aus dem Müll und brüht damit neuen Kaffee auf. Schon wissen wir: Dieser Mann führt kein geregeltes Leben, nimmt es jedoch pragmatisch.

Die dritte Möglichkeit einer Figuren- Charakterisierung im Roman oder Film bietet der Dialog. Überlegen Sie sich schon vor Schreibbeginn, welche Art Sprache und welche Sprüche zu Ihrem Romanhelden passen. Dann gelingen Ihnen vielleicht auch so stimmige Dialoge wie die im Film-Klassiker „Casablanca“, mit denen sich der von Humphrey Bogart gespielte Nachtclubbesitzer Rick Blaine sich sofort als unerschütterlicher Zyniker etabliert:

„Welche Nationalität haben Sie?“

Antwort Blaine: „Ich bin Trinker.“

Oder: „Vergessen Sie nicht, die Pistole ist genau auf Ihr Herz gerichtet.“

Antwort Blaine: „Da bin ich am wenigsten verwundbar.“

Fehlen Ihnen zunächst die Worte, räumen Sie sich mehr Zeit dafür ein, Ihre Sprache zu finden. Es gibt so unfassbar viele unterschiedliche Beschreibungsmöglichkeiten für alles und jeden. Wenn Sie lange genug darüber nachdenken, finden Sie für jedes Bild, jede Empfindung, jede Figur eine Formulierung, die Ihrer schöpferischen Absicht entspricht und mit der Sie sich wohl fühlen. Ist das noch nicht ganz der Fall, lohnt es sich immer, noch ein wenig länger darüber nachzudenken, denn:

Nichts und niemand ist unbeschreiblich.

Diese Regel stammt aus dem Tatort-Schreibtisch-Buch:

Jan Schröters "Goldene Schreibregeln" - 22 Tipps für Autoren und alle, die es werden wollen

Wenn Sie das Buch bestellen möchten, schicken wir Ihnen das Buch versandkostenfrei zu.

Mailen

Sie uns einfach Ihre Bestellung zusammen mit Ihrer Anschrift und Ihrer

Kontoverbindung (IBAN) zu, wir buchen den Rechnungsbetrag von Ihrem

Konto ab. Alternativ bekommen Sie von uns eine Rechnung, damit Sie uns

den Betrag überweisen können.

E-Book ohne Anmeldung kaufen

Autorenportrait von Jan Schröter

© Autorenfoto: Hocky Neubert

weiterlesen

Autoren live: Tatort-Schreibtisch-Hörbuch der Woche

Tatjana Kruse: "Glitzer, Glamour, Wasserleiche"

Der Bodensee gibt seine Toten nicht mehr her? Denkste! Die voluminöse Opernsängerin Pauline Miller hat in Bregenz Quartier genommen. Und wo Pauly ist, ist das Drama nicht weit...denn so gehört es sich für eine wahre Diva nun mal. Statt Männerkummer wird Pauline diesmal von Hundesorgen geplagt: Ein brutaler Dognapper hat ihren geliebten Radames entführt - ohne Rücksicht auf Verluste und das zarte Nervenkostüm der exzentrischen Pauline. Und genau als der Hund abtaucht, taucht plötzlich eine Wasserleiche auf. Damit singt Pauline nun statt Arien den Blues und hat keinen Sinn für Proben. Zum spektakulären Showdown kommt es denn auch nicht auf der Seebühne, sondern mitten auf dem Bodensee …

Tatjana Kruse, Star-Autorin und Comedy-Liebling der Krimifans, zeigt sich auch als Sprecherin ihres eigenen Buches auf der Höhe ihrer Kunst und präsentiert ein Geschichte voller Drama, Glamour und rabenschwarzem Humor.

»Tatjana Kruse ist der Ladykracher unter den deutschen Krimi-Comedians: scharfsinnig, gut getimed, clever ausgetüftelt und einfach unsagbar komisch.« - FOCUS

Tatjana Kruse, Jahrgangsgewächs aus süddeutscher Hanglage, lebt und meuchelt in Schwäbisch Hall und gehört zu den beliebtesten Krimiautorinnen im deutschsprachigen Raum. Ihre Krimis sind schräg, komisch und immer mit einem Augenzwinkern geschrieben. Tatjana Kruses Bücher wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Marlowe-Preis (1996) und dem Nordfälle-Preis (2005), darüber hinaus gab es Nominierungen für den Agatha-Christie-Preis und den deutschen Frauenkrimipreis.

„Tatort Schreibtisch - Autoren live“ ist eine Hörbuch-Reihe, in der renommierte und beliebte Schriftstellerinnen und Schriftsteller ihre eigenen Bücher vorstellen. Jeden Monat erscheint ein Roman, ungekürzt und wie bei einer Autoren-Lesung vom Autor selbst eingesprochen. Das ist für Fans eine Chance, ihre Lieblingsautoren ganz neu kennenzulernen, und für alle anderen eine gute Gelegenheit, neue und besondere Autoren zu entdecken.

Tatjana Kruse, Star-Autorin und Comedy-Liebling der Krimifans, zeigt sich auch als Sprecherin ihres eigenen Buches auf der Höhe ihrer Kunst und präsentiert ein Geschichte voller Drama, Glamour und rabenschwarzem Humor.

»Tatjana Kruse ist der Ladykracher unter den deutschen Krimi-Comedians: scharfsinnig, gut getimed, clever ausgetüftelt und einfach unsagbar komisch.« - FOCUS

Tatjana Kruse, Jahrgangsgewächs aus süddeutscher Hanglage, lebt und meuchelt in Schwäbisch Hall und gehört zu den beliebtesten Krimiautorinnen im deutschsprachigen Raum. Ihre Krimis sind schräg, komisch und immer mit einem Augenzwinkern geschrieben. Tatjana Kruses Bücher wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Marlowe-Preis (1996) und dem Nordfälle-Preis (2005), darüber hinaus gab es Nominierungen für den Agatha-Christie-Preis und den deutschen Frauenkrimipreis.

„Tatort Schreibtisch - Autoren live“ ist eine Hörbuch-Reihe, in der renommierte und beliebte Schriftstellerinnen und Schriftsteller ihre eigenen Bücher vorstellen. Jeden Monat erscheint ein Roman, ungekürzt und wie bei einer Autoren-Lesung vom Autor selbst eingesprochen. Das ist für Fans eine Chance, ihre Lieblingsautoren ganz neu kennenzulernen, und für alle anderen eine gute Gelegenheit, neue und besondere Autoren zu entdecken.

weiterlesen

Tatort-Schreibtisch-Autor der Woche

Wir kennen uns jetzt seit vier Jahrzehnten. "Kennen“? Diesen sehr eigenwilligen, ungewöhnlichen Querdenker, der so ganz anders lebt als ich und so ganz anderes schreibt als andere?

Jedenfalls haben wir uns vor 40 Jahren kennengelernt, sind uns vertraut geworden, begegnen uns immer wieder auf Formentera, der magischen Insel, die uns beiden so gut tut. Nach abenteuerlichem Herumreisen ist er hier sesshaft geworden, und er führt in einer urtümlichen Finca bewusst ein sehr einfaches Leben – den unpolierten Schreibtisch nur acht Gehminuten vom Mittelmeer entfernt.

Nur ein-, zweimal im Jahr zieht es ihn in seine alte Heimat nach Duisburg. Hier wie dort kennt er sich genauestens aus, bleibt somit in dem, was er schreibt, immer authentisch – im Sinne von "bei sich selbst sein", ungekünstelt, echt, offen und entspannt.

Seine auf Formantera wie in Duisburg spielenden Krimis sind – wie ihr Autor – gegen den Strich gebürstet, witzig und erfrischend. Sein wiederholt aktualisierter Reiseführer vermittelt auf ganz ungewöhnliche Art Zugang zu den Geheimnissen der Insel.